发病机制

发病机制

发病机制:骨髓炎的发生,细菌毒力大小是外在因素,全身状况或局部骨骼抵抗力是内在因素。长骨干骺端有很多终末小动脉,循环丰富,血流慢,细菌易于繁殖。有的细菌如葡萄球菌常聚集成团,在细小动脉内形成栓塞,使血管末端阻塞,导致局部组织坏死,利于细菌生长和感染的发生。临床上,扭伤和挫伤等所致局部组织损伤,常为骨髓炎发生的间接原因。

感染开始后48h细菌毒素即可损害干骺端的毛细血管循环,在干骺端生成脓液,经过哈佛氏系统和伏克曼管进入骨膜下,使骨膜剥离,导致骨质破坏、坏死和由此诱发的修复反应(骨质增生)同时并存。早期以破坏和坏死为主,皮质骨内层接受干骺端的血液供应,血供受损后,骨质坏死,肉芽组织将其与存活的骨分开,形成死骨片,骨膜反应生成新骨称为包壳(involucrum),包裹感染骨和坏死骨,以后包壳出现缺损形成骨瘘(cloaca)和窦道,引流脓液。后期以骨增生为主。

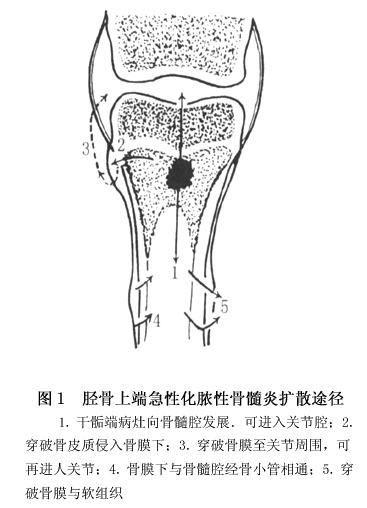

骨内感染灶形成后,因周围为骨质,引流不畅,多有严重的毒血症表现。以后随着脓肿的扩大,感染沿局部阻力较小的方向向四周蔓延(图1)。

1.脓肿蔓延途径

(1)脓肿向长骨端蔓延。因骨骺板抵抗感染的能力较强,脓液不易穿破骺板进入关节腔,多向骨髓腔扩散,致使骨髓腔受累。髓腔内脓液压力增高,可再沿中央管扩散至骨膜下层,形成骨膜下脓肿。

(2)脓液突破干骺端的坚质骨,穿入骨膜下形成骨膜下脓肿;压力进一步增高时,突破骨膜流入软组织。也可沿哈佛管侵入骨髓腔。

(3)穿入关节,引起化脓性关节炎。小儿骨骺板是抗御感染的天然屏障,脓肿不易进入关节腔,但成人骺板无抵御能力,较易并发关节炎。如干骺端位于关节囊内(如股骨颈位于髋关节囊内),则脓肿亦可穿破干骺端骨皮质进入关节,形成化脓性关节炎(图2)。

2.骨的营养 靠近骨髓腔部分由滋养血管供给,贴近骨膜的骨皮质部分由骨膜下小血管网供给。骨膜被脓肿掀起时,该部骨皮质失去来自骨膜的血液供应,严重影响骨的循环,造成骨坏死。脓液进入骨髓和中央管后,在管腔内通过的滋养血管因炎症而形成血栓和脓栓,骨内血供被阻断,造成骨坏死。坏死区的分布和大小,视缺血范围而定,严重时可发生整个骨干坏死。由于骨膜剥离,骨膜深层成骨细胞受炎性刺激而生成大量新骨,包裹于死骨外面,形成包壳,可代替病骨起支持作用,脓液即由此流出。小块死骨可吸收或经窦道排出,大块死骨则不能排出或吸收,死腔不能闭合,伤口长期不愈,成为慢性骨髓炎。

临床表现

临床表现

临床表现:骨髓炎的好发部位是股骨下端和胫骨上端,其次为股骨上端、肱骨和桡骨远端。但其他各骨均可发生。症状和体征随感染的严重程度、部位、炎症范围、病程的久暂、病儿年龄以及抵抗力的大小而临床表现不同,大体可分为3种类型:

1.脓毒血症型 此型占80%左右。全身症状为急性

败血症的表现,可有高热、

昏迷、

谵妄等症状。甚至出现中毒性休克。因有血行播散,常伴有其他部位的严重感染,如

化脓性心包炎、脓

气胸、

脑脓肿等。严重病例可并发心、肺、肝、肾等器官的迁徙性病灶,引致多脏器的功能损害。局部症状为患肢持续性剧烈疼痛、不敢活动、压痛、轴性叩痛以及环周性肿胀。受侵的骨病变可为单骨或多骨性,少数病例以全身症状为主要表现,而病骨局部征象显示很晚,需及早发现骨病变。

2.并发关节炎型 此型大部分是新生儿和小婴儿。全身症状常较轻,体温不高,但有烦躁、拒食和体重不增。病变多见于股骨上端、胫骨上端或肱骨上端。由于干骺端包括于关节囊之内或干骺端破坏影响骺板附着的基础,炎症容易向关节内扩散,有的发生骺滑脱或破坏,影响日后的发育。

3.局限性破坏或骨脓肿型 此型多见于学龄儿童,临床症状较轻,局部肿痛,附近关节活动受限。个别患儿可出现交感性关节积液。

可见有原发感染病灶,常见的原发病灶有脓疱、齿龈脓肿等。

鉴别诊断

鉴别诊断

鉴别诊断:需要鉴别的疾病如下:

1.软组织

蜂窝织炎或深部脓肿 肿胀多限于肢体的一个侧面,无轴心叩痛。

2.坏血病引起的肢体疼痛、假性

瘫痪和骨膜下血肿 有缺乏维生素C的病史及X线干骺端的坏血病特殊病变,给维生素C后症状很快缓解。

3.婴儿骨皮质增生症 主要见于6个月以下的小婴儿,全身症状轻,可有低热、烦躁,局部肿胀,肢体可呈假性

瘫痪。X线片的特点为骨膜下大量新生骨,如为长骨发病,病变局限于骨干部,从不波及干骺端与骨骺。

4.急性白血病 有局限性骨质破坏者局部肿胀与触痛,如伴以发热和血沉加快而白细胞计数正常者,常可误诊为骨髓炎。但注意病史,X线片上可见弥漫性脱钙及新的受累病变部位出现,提示为全身性疾患,作骨髓穿刺可获诊断。

治疗

治疗

治疗:必须尽早治疗。取标本送细菌培养后,立即给予抗生素,切不可等待培养结果。近年来均采用大剂量抗生素静脉滴入。目前首选

苯唑西林(

新青霉素Ⅱ,

苯唑青霉素钠)、

氨苄西林(氨苄青霉素)或红霉素,兼用

氯霉素、头孢菌素或

庆大霉素等。当明确致病菌和敏感的抗生素后,立即更换有效的药物。静脉给药2~3周,感染控制后可改为口服抗生素2~3周。患肢用石膏或皮牵引固定于功能位以保证休息、减少疼痛并防止感染扩散与病理骨折。全身支持疗法不容忽视,如退热剂、补液、输新鲜血液、高蛋白饮食和多种维生素等。全身中毒症状严重者,可酌情采用肾上腺皮质激素。

急性骨髓炎常需手术引流。发病24h内的早期病例经充分有效的治疗后体温下降、疼痛减轻者保守疗法可能治愈。延迟就诊或延误诊断的病例如全身及局部症状严重者穿刺有脓需手术引流。手术治疗包括切开引流与骨钻孔或开窗减压。切口或髓腔内可置两根硅胶管,一个用于向内滴入抗生素溶液冲洗,另一个用于引流。积脓较少的伤口,用抗生素溶液冲洗后可以缝合,半数可得到伤口一期愈合。

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

鉴别诊断

鉴别诊断

治疗

治疗

预后

预后